いま、日本のチーズがおもしろい

道南のチーズ工房を巡る旅 Vol.2

2025年09月10日投稿

2024年9月2日~4日

■トワヴェール(黒松内町特産物手作り加工センター)

旅の2日目の9月3日、日本最北端で最大規模のブナの原生林を持つ黒松内町にあるトワヴェールは雄大な自然を多くの人に知って楽しんでもらいたいと1993年5月にオープンしました。開業前から佐々木さんやチーズ製造担当者の和田英樹さんと何度もお会いしていましたから、懐かしい思い出がたくさんです。

私たちを迎えてくださったのは工場長の成田隆志さん。19歳で入社して、この道ひと筋。すでに20年だといいます。美しい大理石模様の「ブルーチーズ」は 2011年の ALL JAPAN ナチュラルチーズコンテストの青かび部門で金賞を受賞。JAL国際線のファーストクラスの機内食に2回も採用されたそうです。チーズ製造の様子を2階から窓ガラス越しに見学させていただき、試食タイムとなりました。

ガラス越しからの見学

工場長の成田さん

■アンジュ・ド・フロマージュ

札幌で「サロン・ド・テ」を経営されていた西村聖子さんはお料理が大好き。食の楽しさや喜びを共有できる場を持ちたいと、チーズ製造40年のキャリアを持つ三浦先生と、チーズをつくりたいという熱意がある射場さんとの3人で、2011年にここを開設しました。

「アンジュ」とはエンジェル! 聖子さんにぴったりのネーミングに唸ってしまいます。

喜んでもらうことが幸せだという聖子さんファンは多いと思います。私もファンのひとりとして、札幌のサロンを何度も訪ねたことが懐かしく思い出されます。

なんとこの日は私たちのために、朝の5時から準備してくださったという心づくしのランチ。

製造しているチーズは定番の12種類。それに加えて季節限定のシェーヴルや季節の果物や山菜をアレンジした創作チーズなど、年間で25種類以上もつくっているそうです。

すっかりと貫禄がついたチーズ製造責任者の射場さんと彼の元で頑張っているキュートな唯さんと千明さん。2人の力も大きいと思います。

聖子さんはスイーツとレストランを運営し、食のフォーラムやコンサートも企画。全国からファンが集うわけです。ブナセンターの今田奈々子さんが、トワヴェールでお世話になった佐々木さんが好きだったというどら焼きを持ってきて下さったのは嬉しいサプライズでした。

おしゃべりに夢中になり時間が経つのが早いこと。私たちは後ろ髪をひかれながら、次の目的地に向かいました。

アンジュ・ド・フロマージュに到着

山羊たちが迎えてくれました

いつも優しくみんなに愛されている聖子さん

こころ尽くしのランチをたのしみました

■チーズ工房 CHEESEDOM

ここは2022年1月にオープンした新しい工房です。地形や気候はノルマンディに似ていて、この地でしかできないチーズをつくりたいと、オーガニック農場で放牧されるブラウンスイス牛とジャージー牛のミルクからつくるカマンベールタイプ「瀬棚」が看板商品です。

賞状がずら~り並んでいました

チーズ工房代表の齋藤正人さんと工場長の中山恵美子さんは、私達の到着を首を長くして待っていてくださいました。

チーズ工房代表の齋藤正人さんと工場長の中山恵理子さん

彼らが力を合わせて完成させたカマンベールタイプ「瀬棚」は、オープンして1年も経たない2022年10月に開催されたCPA主催の「JAPAN CHEESE AWARD」で三部門で銀賞。2023年11月に開催された中央酪農会議主催の「ALL JAPAN ナチュラルチーズコンテスト」では金賞を受賞。さらに審査員特別賞を受賞したのですから驚きます。

私たちは美しい景色を愛でながら、濃厚なカマンベールを楽しみました。

特筆したいのは、私たちの訪問後、11月にポルトガルで開催された「WORLD CHEESE AWARDS 2024」においてスーパーゴールドを受賞したというニュースです。これを聞いたときはさすがに飛びあがってしまいました。訪問できたことに感謝とともに、これからの活躍も楽しみです。

木箱にはいった「瀬棚」

濃厚でおいしい!

美しい景色もごちそうです

■チーズ工房小栗

3日目も、雲一つない晴天です。

小栗牧場の歴史は1906年に遡ります。3代目の小栗隆さんは大自然の中で育つ牛は穏やかで人にも優しく環境にもいいと、1996年に放牧飼育をスタートさせました。

その乳でチーズを製造したいと、妻の美笑子さんは2005 年にチーズ工房を立ち上げました。まずは牛さんたちに挨拶です。牛たちは木陰で気持ちよさそうに草を食んでいたのに、私たちの姿を見つけると、まるで私たちの到着を待っていたかのように、挨拶にきてくれたことは感動的です。

木陰にいた牛さんたちは私たちに挨拶にきてくれました

この時期は干し草づくりも大忙しです。たくさん積み上げられたラップロールはひとつ50kg! 湿度があると60~70kgもあるそうです。

ラップサイレージが積み上がっていました

緑豊かな牧草日。木陰もあって、牛たちの楽園です

私たちは隆さんのつくったトマトと美笑子さんがつくったモッツァレッラをいただいたあと、レストラン「ハーベスター八雲」に向かいました。

家の前の看板

案内をしてくださった長原さん(左端)と小栗さんご夫妻。フェルミエ主催のチーズツアー(オーヴェルニュ)2010年に参加くださったことを思い出します。

■山田農場チーズ工房

ランチのあとは、大沼国立公園のすぐ近くにある山田農場チーズ工房です。

山田圭介さんご夫妻は、共働学舎で出会って結婚。理想とするチーズをつくるため、2006年から斜面の農場を開墾して住居、畜舎、工房も自分たちで建てて暮らしています。

山羊と羊を放牧して、チーズづくりを少しずつスタート。販売は2008年から始めました。農場はニワトリもアヒルも自由気ままで幸せそう。牧草地の奥にはぶどう畑もあり、いよいよワイン造りまで始まるようです。

エネルギーを使わない店内

山羊たちはまるで子犬のように人懐っこくてかわいい

アイディアが形になっていくのがわかります

2011年の東日本大震災以降は、エネルギーをなるべく使わないチーズづくりをしており、熟成室も店内もまるでタイムスリップしたかのよう。

山羊や羊たちから、そして山田さんご夫妻からエネルギーをたっぷりいただき、2泊3日の旅をしめくくる幸せな時間でした。

開墾した農場は美しく気持ちいいこと!

次回の訪問がいまから楽しみです。

道南のチーズ工房を巡る旅 Vol.1

2025年07月01日投稿

2024年9月2日~4日

2018年開催の「十勝のチーズを巡る旅」に続き、TOYO Cheese Factory の長原ちさとさんにコーディネートしていただきました。晴天に恵まれた2泊3日、実り多い旅になりました。

■タカラ牧場&チーズ工房タカラ

9月2日、新千歳空港に集合の後、きのこ王国でお弁当ランチ。午後1時前にチーズ工房タカラに到着しました。真っ黒に日焼けした斉藤愛三(なるみつ)君(親しみを込めて、文中は「君」呼びで失礼します!)が笑顔で迎えてくれました。

タカラ牧場は札幌から山ひとつ超えた羊蹄山麓の標高300メートル、牧場は夏でも涼しく、牛たちにとって過ごしやすい環境にあります。でも、2024年は異常な暑さで、お盆明けからやっと涼しくなったそうで、牛たちは二番草を食んで、ゆっくり反芻中でした。

牛たちは気持ちよさそうに草を食んでいました

愛三君は5年間、新得共働学舎でチーズ製造に携わり、そこで出会った美紗子さんとご結婚。ふたりでオーヴェルニュのサンネクテール農家でチーズ製造に関わって帰国。2007年5月にチーズ工房を立ち上げました。

印象的なロゴが目印です

窓の中はアイスシェルターになっています。袋に入れた水をたくさん積み上げ、冬の寒さで凍らせ、気温が上がると自然に溶ける。そのおかげで壁を隔てた隣の熟成庫は夏でも低温が保たれる仕組みになっています

「タカラ」はアイヌ語で「夢を育む」という意味。放牧されている牛は約50頭。放牧地は12ha、採草地(乾草用)が38ha。牛一頭に1haの広さは理想的です。牛たちの餌にこだわり、土や草づくりを管理しているのはご両親とお兄さん家族ですから、安心してチーズづくりに没頭できるというわけです。

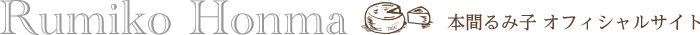

愛三君はボードをつかって丁寧に説明してくれました

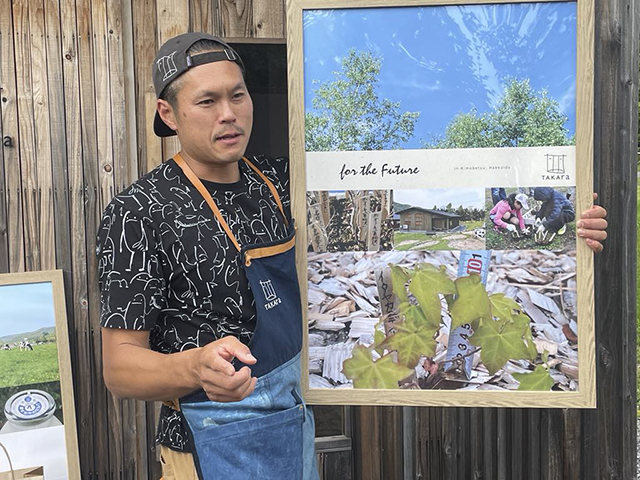

工房に併設されているショップでは、フレッシュのソガイ、4ヵ月熟成のムスヒ、12ヵ月熟成のタカラ。そしてサプライズは2019年8月製造の36ヵ月熟成のタカラを用意してくださったことでした。

長期熟成チーズの豊潤な余韻に浸りながら、2017年に新設された自然のエネルギーを活用したアイスシェルター(右3つ上の写真参照)と、その隣の部屋で熟成中のチーズも見学しました。

チーズ工房の銅鍋はピカピカに磨かれています

この熟成庫の隣にアイスシェルターが

2017年からスタートしたプロジェクト「子供とつくろう、種から育てる森」は200年かけて森をつくろうという計画です。夢はますます広がります。

工房の外に、小さな森が生まれ始めています

■ニセコチーズ工房

創業者の近藤孝志さんは、大手流通企業を退社してフランスのマミロール国立乳製品学校でチーズ製造を学び、さらに蔵王酪農センターで日本人の嗜好に合うチーズを学び、2006年に事業をスタート。息子の裕志さんは、工房がオープンした頃はチーズ製造に関心がなかったそうですが、体力的に大変だから手伝ってくれないか、と言われたのがきっかけで2010年から運営に加わり、すぐにチーズ作りの面白さにハマったといいます。

2020年、手狭になった創業の地からここに移転

裕志さんがチーズ製造の熱い気持ちを語るのを

嬉しそうに聞いているお父さんの孝志さん

アイデアマンの裕志さんは次々と新しいチーズをつくって販売。「二世古 雪花(パパイヤ&パイナップル)」は2017年のモンディアル・デュ・フロマージュで銀賞。同じく(柚子)は2019年のワールド・チーズ・アワードで銅賞。同じく(ラムバナナ)は2020年のジャパンチーズアワードで最優秀部門賞受賞。青かびの「二世古 空(くう)」はジャパンチーズアワードの青かび部門で最優秀部門賞を受賞してチーズ業界からも注目されています。

話題のブルーチーズ「二世古 空(くう)」

おいしくいただきました!

裕志さんは2023年に2代目社長に就任。2023年7月からは、フェルミエで仕事をしていたいっちゃん(松本一子さん)が加わり、ますます楽しみです。オリジナルチーズを堪能させていただきました。

2023年7月から製造に加わった。

いっちゃんこと松本一子さん

彼女のオリジナルチーズ、ウォッシュタイプ

おいしくいただきました

■ニセコ高橋牧場

美しく雄大な羊蹄山を間近に望む地で土づくり、牧草づくりを基本に牛を育て、良質な乳でつくるアイスクリームやスイーツで人気のニセコ高橋牧場に行きました。

ショーケースには牛乳、ヨーグルト、チーズ!

見るだけでワクワクする看板

ミルク工房の一角に2016年12月にチーズ工房とピザレストランをオープンしました。チーズの製造を窓越しに見学できる廊下が延び、その奥に焼き立てのピザが楽しめるレストランがあります。

窓越しにチーズ製造が見学できるように

廊下が延びています

出来立てのピザを提供するレストラン

チーズは個性の強いものではなく、子供からお年寄りまで召し上がっていただける食べやすいチーズを提供しているそうです。用意していただいたチーズはミルクの風味の優しい味わいでした。

外に出ると、ちょうど羊蹄山の雲が消えて美しい姿を見せてくれました。(つづく)

ニセコ高橋牧場の遠藤 威(つよし)さんと

旅のコーディネートをしてくれた長原さん

チーズの旅

千葉房総チーズの旅Vol.3

2024年10月23日投稿

2024年3月11 & 12日

■木戸泉酒蔵

千葉房総チーズ旅の2日目は明治12年(1879 年)創業の木戸泉酒蔵からスタートです。

一升瓶を抱えたご機嫌なタヌキが迎えてくれました。5代目蔵元兼杜氏の荘司勇人さんに丁寧に案内していただきました。独自開発した山廃仕込み、自然醸造による旨い酒ができた背景などしっかりと学んだ後は試飲タイム。お酒が入ると時間の感覚がマヒしてしまいます。熟成酒と新酒を購入させていただいたあと、高秀牧場へと向かいました。

一升瓶を抱えたタヌキが迎えてくれました

熟成酒を試飲させていただきました

五代目の庄司勇人さん夫妻

■高秀牧場

循環型酪農に取り組んでいる高秀牧場。前日訪ねた「チーズ工房千」も「Café HARU」も高秀牧場の乳をつかってチーズ製造をされています。

私たちを迎えてくださったのは3代目の馬上温香さん。さっそく牛舎に案内していただきました。牛さんたちも私たちに興味津々!大切に育てられていることがわかります。餌は稲、玄米、ビール粕など。1頭あたり1日60kg‼

200頭の餌は大変な量ですが、自給率は75%と聞いて驚きました。自然資源を無駄にせず、循環させていく「循環型酪農」に取り組み、街の活性化と食の安全性に貢献。

見学の後はチーズのグラタンやピッツァ、たっぷりチーズのランチタイム。食後のジェラートもおいしくいただきました。

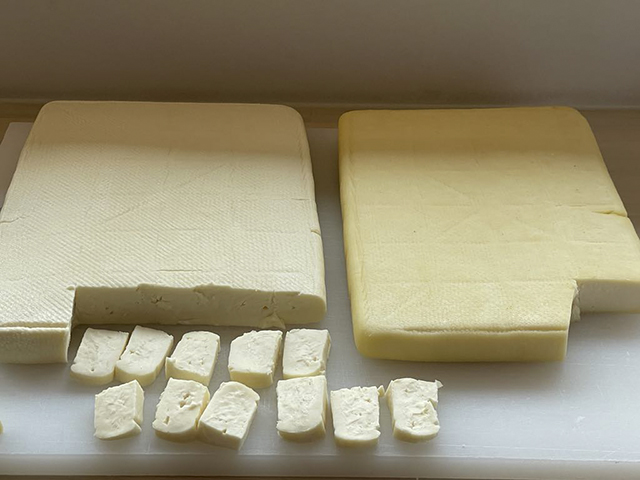

牛舎の牛さんはネームプレートがあり、大事に育てられていることがわかります。

かわいい子牛に癒されます。

馬上温香さんは餌の説明を丁寧にしてくださいました。

チーズも食後のジェラートもおいしくいただきました。

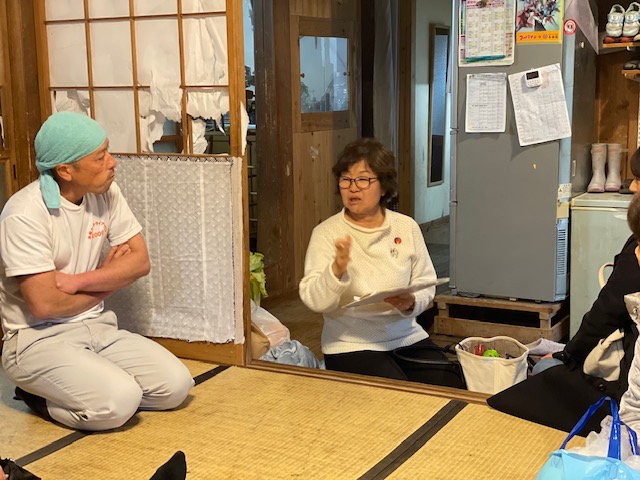

■チーズ工房 IKAGAWA

雨のため、牛たちには会えませんでしたが、五十川さんのご自宅に招いていただきました。5人のやんちゃな子供たちの仕業で障子はボロボロ。冷たい風が吹き込んできますが五十川さんは半袖!

もともと義理のお父さんが2008年に牛2頭を飼ってチーズ造りをしていたので、その跡を継いで2012年に移住し、チーズ製造をスタートしたと言います。いま、牛は6頭に増え、搾乳牛は4頭。搾乳量は約40リットル!チーズは6種類製造。大自然の中で暮らす五十川さんからパワーをいただきました。

障子が破れ、冷たい風が吹き込んできますが、五十川さんは半袖。

チーズもおいしくいただきました。