本間るみ子の美味しいモノがたり

クレタ島の旅Vol.2

2025年05月01日投稿

■ミラポタモスへ出発

海辺のホテルでゆっくり朝食を楽しんだ後は、ランド・ローバーに乗って今回の旅のハイライト、シェパード(羊飼いの意味)の家があるミロポタモスへ出発。

ドライバーは岩山を駆け上って岩に生える野生のハーブ「マロティラ」を採ってきてくれました。「マロティラ」は薬効効果があり、古くはミノア文明、古代ギリシャ、中世ヨーロッパでもてはやされたといいます。発見したのは羊飼い!傷を負った山羊たちがこれを食べて回復していくのを見て、真似したところ効果があったと言われています。野生のタイムも力強く感動でした。

私たちのドライバー、ジーザスはまるで神様みたい!

岩山を駆け上って野生のハーブ「マロティラ」を採ってきてくれました

野生の山羊が挨拶にきてくれました

■ミタト「シェパード(羊飼い)の家」で

シェパードのアンドレアさんは私たちの到着を待って、すぐに搾乳を始めました。

アンドレアさんは山羊の頭を後ろにして、自分の足で山羊の首を挟んで、抱きかかえるように搾乳。搾乳は何度も見てきましたが、衝撃的!山羊は安心するのか、落ち着いていて、息もぴったりです。やってみるか?と聞かれたらノー!とは言えません。抱きかかえるようにすると山羊の温もりが伝わってきて気持ちいいこと。私たちは代わる代わる搾乳体験をさせていただきましたが、山羊は迷惑だったと思います。

山羊の頭を足で挟んで搾乳。私たちも代わる代わる体験させていただきました

搾乳が終わった山羊たちは山に登っていきました

アンドレアさんの敷地には羊たちもいました

標高2,456メートルのプロリティス山の麓にあるシェパードの家の標高は860メートル。ここに建つ石造りのチーズ小屋はミノア人のお墓の形で、石を積み上げて7年がかりでつくったそうです。冬は雪が降るために下山しますが、夏の間は自然の中でチーズ製造ができることを楽しそうに話してくれました。

すごく立派な山小屋「ミタト」。「ミタト」とはギリシャ語で避難所、宿泊施設の意味。クレタ島の山岳地帯でミタト(複数形はミタタ)は、羊飼いの避難所として地元で集められた石で建てられた小屋をさす。ここは宿泊施設であり、チーズ作りにも使われているのだそう

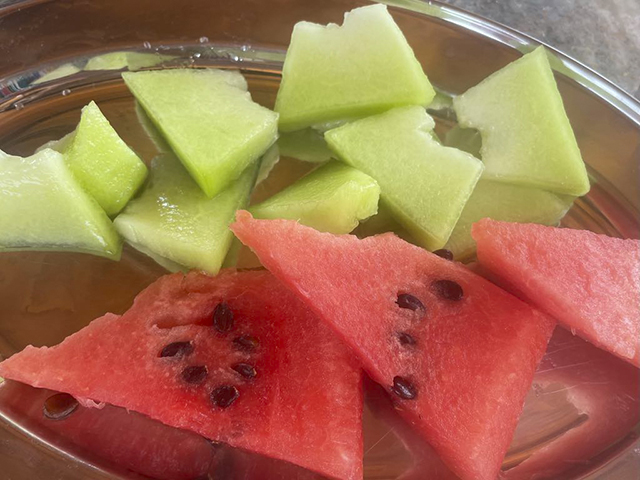

小屋の中はDOP認定の「クシノミジスラ・クリティス(XYNOMYZITHRA KRITIS)」の製造中。

このチーズは身が引き締まって柔らかくミルキーなコクと酸味があるケファログラヴィエラDOP(KEFALOGRAVIERA)の製造後、残った乳清でつくられます。クシノはギリシャ語で酸っぱいという意味があり、スパイシーな料理と相性がよく、チーズパイにも使われるそうです。

「クシノミジスラ・クリティス」。乳清でつくるチーズはリコッタと言ってしまいそうですが、ここでは禁句です!

昔使っていた型。左がクシノミジスラ、右は ケファログラヴィエラ用

■ランチタイム

場所を移してランチタイムとなりました。

テーブルに並んだものは、野菜も羊肉もすべて自家製。心地いい風に吹かれて空気も美味しくてすっかりリラックス!最高の贅沢を味わってきました。

食後はクシノミジスラ・クリティスのパイもしっかりいただきました。

■レティムノ旧市街散策

ギリシャ・ローマ、東ローマ帝国時代の古い建造物が残存していて、腹ごなしにはちょうどいい散策でした。羊乳のアイスクリームの看板を発見!さっそく味わってみました。

■山のチーズ工房「リコナキス・ティロコミオ・セリウス」訪問

ツアー4日目だというのに、日が長くてゆったり時間が流れているので、何日も経っているような感覚です。旅仲間とも話が弾み、バスの中は笑い声が響きます。イクラリオンから西に、ハニアの近くの山のチーズ工房に到着しました。

工房はちょうどカードのカットが終わったところで撹拌機を回している間、試食タイムとなりました。チーズはミルキーで塩加減もよく、ミジスラのカードはホエーと一緒にいただきました。美味しくてお代わりしたくなるほどでした。

試食が終わり、いよいよチーズの型入れが始まりました。ここでは羊乳と山羊乳の割合は?なんて質問はご法度です。その日によって違うのですから。

■伝統のチーズ料理

製造見学後はキッチンで伝統のチーズ料理を教えていただき、いよいよ楽しみなランチタイムとなりました。澄み切った青空と心地いい空間。チーズと野菜たっぷり前菜の後のメインは仔羊の炭火焼。肉に直接火があたらないように焼かれていた肉は私たちのためだったのです。

■カラヴィタキス・ワイナリー訪問

ランチのあとはワイナリーの訪問です。ぶどう畑を見学するには暑すぎるので、すぐに試飲タイムとなりました。私たちを案内くださったのは、4代目のニコス氏。

クレタ島全土に畑を所有しており、さらに契約農家の畑も管理しているそうです。

北向きで標高は0~900メートル。9割はギリシャ土着の品種を栽培しています。クレタ島原産のヴィディアノ種のワインも少量ですが生産されています。心地よい風に吹かれて11種類のワインをテースティング。ほどよく酔いが回り、思考能力はすっかりなくなってしまいました。

美しく手入れされたワイナリー。ぶどう畑を見学するには暑すぎるのですぐに試飲タイムとなりました

用意していただいたワイン

旅の通訳はフラギス万梨菜ちゃん。ギリシャワインに魅せられ毎年生産者を訪ねています。母国語は日本語ですが、英語とギリシャ語を話すスーパーウーマン。これからの活躍がますます楽しみでなりません。

旅の最後はハニャの旧港に建つヴェネツィア様式の邸宅でゆっくり夕食を楽しみました。

旅の通訳、フラギス万梨菜ちゃん。難関のWSET Level4を取得しています

三好貴子さんのイラストはいつも癒されます

晴天に恵まれたクレタの最終日は潜水艦や観光を楽しみ、夜のフェリーでピレウス港に翌朝6時に到着。アクロポリス博物館も見学することができました。

クレタ島の旅Vol.1

2025年01月09日投稿

■4年ぶりに実現したギリシャの旅

2020年4月に予定していたギリシャの旅。一度はコロナで中止になりましたが、4年たってやっと開催となりました。

ギリシャの食材&ワインを輸入販売する有限会社ノスティミアのフラギス由美子さん&サナさんと出会ったのは20年ほど前になります。

サナさんにギリシャを案内していただいたのは18年前、2006年の4月でした。

当時はまだ私も若くて体力があり、あれもこれもと強行軍の旅でしたから、クレタ島は1泊2日だけでした。その時に訪ねた、山の中にある山羊の農家は、ゴツゴツした岩肌にキャロブ(いなご豆)やイチジクの古木があり、ハーブが生い茂り、まるで山羊たちの楽園のようでした。また岩肌に地元の山羊を見つけて、目が釘付けになったことも懐かしい思い出です。

地元の人たちが「ドッピア」と呼ぶ山羊は「ローカル」という意味でした。

山羊乳のヨーグルトはテラコッタ入り。山羊乳製のヨーグルトのおいしさに感動!

羊の群れともすれ違い、彼女らが通り過ぎるのを車を止めて待ったことも懐かしい!

※以上3点の写真は2006年当時のもの

■ワイナリー「ドメイン・パパイヤナコス Papagiannakos」訪問

トルコ航空、イスタンブールでトランジットしてアテネに着いたのは2024年6月2日

早朝でした。ホテルに荷物を預けてオプショナルツアーに参加。フラギスさんのビジネスパートナー、ドメイン・パパイヤナコスを訪問しました。18年前にも訪ねたことを思い出します。

2019年に設立100周年を迎えたドメイン・パパイヤナコスは4代続く家族経営のワイナリーです。品質にこだわり、意欲的な生産者です。

テロワールにこだわる畑を案内していただきました。樹齢60~70年の葡萄の木は15m以上も根が延びているそうです。

古代ギリシャを感じて深呼吸!北からの風が心地いい!

教会の前にあるピスタチオの木には実がしっかりとついていました。

試飲は10種類!ワインに合うチーズもたっぷりあって大いに楽しみました。

いよいよピレウス港からクレタ島イクラリオに向けて出航です。

船内のレストランで伝統のグリークサラダ、タコのグリル、ムサカを楽しみました。

4代目のステファノ・パパイヤナコスさんと100年前に植えられたサヴァティアノ種

教会の前にあるピスタチオ

10種類もテイスティング!

チーズとピスタチオもたっぷり!

ステファノさんの夢溢れるお話とテイスティングで夢心地

早朝に到着して、酔いがまわります。

船内のレストランで、左からグリークサラダ、タコのグリル、ムサカ

■翌日は、クノッソス宮殿とリララキス・ワインズ Lyrarakis Wines

クレタ島は地中海で5番目に大きい島。兵庫県とだいたい同じくらいの面積ですが内陸には2,000メートルを超える山々があり、森林、渓谷があり、美しい海岸線があります。

クレタの最大の都市がイクラリオンです。

翌日の2024年6月3日は、まずクレタ式朝食をしっかり楽しんで、そのあとは、クノッソス宮殿と遺跡の見学からスタートです。ミノア文明は紀元前3,000年から紀元前1,400年ころまで栄えたといいます。

ギリシャ神話に登場する頭が牛で体が人間のモンスター「ミノタウロス」を閉じ込める迷路があったと言われます。想像がつかなく、すごい!とため息ばかり。

クレタ式朝食を楽しみました

クノッソス宮殿

クノッソスをあとに、リララキスワインズ(Lyrarakis Wines)に到着。

ここは1966年の設立以来、長い間バルク売りをしていました。自らのブランドで瓶詰めを行ったのは1992年。今ではクレタの土着品種と国際品種を使用した高級ワイン造りのリーディングカンパニーとして、またクレタの古代品種を蘇らせた生産者として地元でも、国外でも注目されています。生産量の約40%を輸出していますが、日本でもファンが多いのはフラギスさんファミリーのおかげです。

テイスティング&ランチはぶどう畑の中にあり、風が心地いい。メモも忘れて、飲んで食べて楽しい時間が流れていきました。

ぶどう畑の中の食卓

テイスティングとランチタイム。風が心地よく、リラックス。

よく食べてワインも会話も弾みます。

18:00クレタ島第3の町、レシムノに到着

ホテルは海に面していて、夕食までビーチでのんびりです。

気分はすっかりとリゾート。夕食はシーフードをたっぷりと楽しみました。

海に面したビーチホテル。クレタ一泊目ですが、きれいなリゾートでした

シーフードをたっぷりと味わいました。

朝食はフルーツとヨーグルトもチーズもたっぷり!

チーズのことは、次回にたっぷりお伝えしますね。

ファビアンのチーズショップ Fromage et ses amis 訪問の記

2024年11月27日投稿

■自分のお店を持ったファビアン

2008年から2018年まで10年間、日本でチーズ商として活躍したファビアンのことを覚えていらっしゃる方は多いと思います。

東急東横店B1にあったフェルミエ渋谷店の配属となり、的確な販売に多くの顧客を魅了しました。ワーホリで1年の予定でしたが、もっと働きたいと相談され、フェルミエ社員として採用。私は日本の母として彼を見守っていくことになりました。

2011年3月11日の東日本大震災の放射能汚染を心配し帰国するフランス人が多かったのに、ファビアンは日本にとどまり、積極的に仕事に向き合ってくれました。

2015年にはMondial du Fromage(モンディアル・デュ・フロマージュ)で優勝。

渋谷店、愛宕店の店長をつとめ、毎月開催のサロン会では「今月のチーズ」のコース料理も担当しました。マスコミにも注目されました。

2018年、フランスに帰国後、マルセルプティット社で働き、2019年からは定期的に来日することが決まりました。2020年も来日計画が決まっていたのですが、コロナで全てが中止。

そこでファビアンは意を決し、自分のチーズショップをオープンすることを決めました。

2021年春にオープン。お祝いに駆け付けたかったのはやまやまですが、コロナで2021年、2022年はフランスに行くことはできず、思いがやっとかなったのが今年2月末でした。

■火曜日の夕方のTGVでルマンに!

パリからTGVでルマンまでの旅。まずはホテルにチェックイン。楽しみにしていたファビアンのチーズショップを訪ねたのは水曜日朝でした。

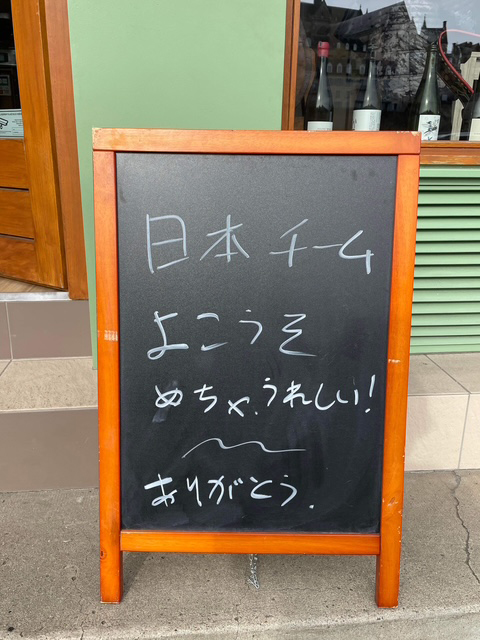

ショップのオモテには、なんと、日本語で手書きのメッセージの看板が出ています。

「日本チーム ようこそ めっちゃうれしい! ありがとう」という文字を見て

私も❝めっちゃ、うれしい!❞

街のはずれにあるこのショップには、チーズを買いに来る人たちが次々と!棚にはファビアンらしく日本酒からしょうゆ、ワサビまでおいてあって、ちょっと嬉しくなりました。

月・火曜日が定休日なので水曜日は忙しい日なのに、地下のカーヴや2Fのオフィスまで丁寧に説明しながら案内してくれました。ペンキ塗りから大工仕事まで自分でやったというファビアンのこだわり。とくに冷蔵庫の音がお店に聞こえない工夫は感動ものです。

ランチを兼ねたチーズビュッフェを用意してくれるというので、しばらくの間、ルマンの旧市街を散歩。前日夜に少し案内してもらったので、事前学習済み!

前日はかわいいリザちゃんにも会えました。

ショップの前は川が流れ、川岸には古代ローマ時代の城壁があり、石造りの家やコロンバージュのかわいい家が連なり、夏は多くの人が訪れるのが理解できます。

橋を渡って小高い旧市街地を歩くと、下に川が見えます。その向こう岸に見えるのがファビアンのショップ。品性のいい街並みが素敵です。町の中ではパン屋さんも開店。週2回、焼いたパンを30キロ離れたこの町まで売りに来ているそうです。

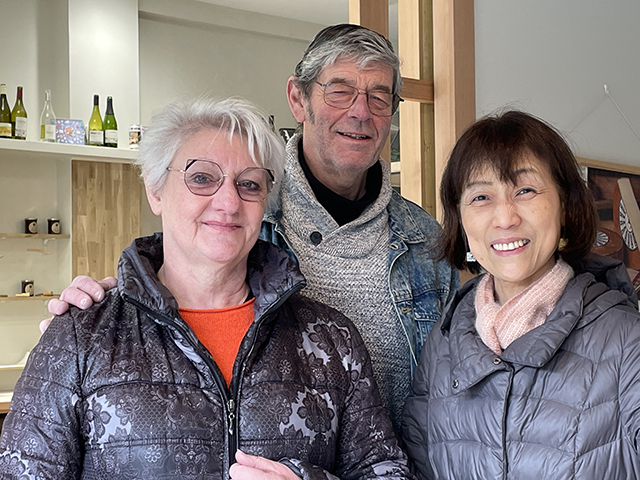

お店に戻ると、Fabienのパパとママが待っていてくれました。

私はFabienの日本のママ。お互いに息子の活躍に目を潤ませて喜びを語ってきました。

お昼少し前に、カナダ国境にあるアメリカはヴァーモント州のジャスパーヒルのチーム4人が到着。彼らと一緒にファビアンオリジナルのチーズビュッフェを楽しみました。

ファビアンはアイデアもセンスも抜群のプレゼンをします。熟成チーズ、アレンジしたチーズは胡椒や柚子、オリーヴオイル、バターなど、隅々にファビアンのこだわりが感じられます。

ジャスパーヒルのブルーとハードタイプもありました!

コンテは卵とトリュフで。ワインも日本酒もあり、話が盛り上がらないはずはありません。

帰りのTGVに乗り遅れないように、少しだけチーズを買って再訪を約束してパリに戻りました。