本間るみ子の美味しいモノがたり

4年ぶりのフランス農業祭

2024年09月27日投稿

フランスではプロフェッショナルのためのチーズサロンが隔年で開催されます。これに合わせて、シャンパーニュとブリ周辺を巡る旅を開催したのが4年前、2020年2月でした。

2020年3月以降はコロナ禍となり、イベントはすべてが中止や延期となってしまいました。

したがって今冬の2024年2月は、4年ぶりのフランス訪問となりました。

■国際農業見本市(農業祭) Salon International de l’Agriculture

毎年2月末から3月初旬にかけて行われる農業見本市。この巨大なイベントがパリで行われているというのは、日本の感覚ではすぐに理解できないかもしれません。メトロ12号線。ポルト・ド・ヴェルサイユ駅近くに建設される会場は東京ドーム10個分!

フランス各地から集められた牛、羊、山羊、豚、ウサギ、鶏、馬、ロバなどたくさんの家畜が一堂に会し、コンクールも開催されます。

さすがに農業大国フランスの奥深さが感じられる国内でも最も人気の高いイベントで、会期中の入場者は数万人を記録し、海外からの来場者も年々増えています。

会場に入ると、日本では見たことがないようないろいろな種類の牛がゾーンごとにいたり、搾りたての乳を使ってシャレ(山小屋)風につくられたブースでチーズ製造の実演があったり、牛好きにはたまりません。

毎年、その年のシンボルとして選ばれたスター牛がいるのも面白い仕掛け。バスやメトロのポスター、入場券、ガイドブックやエコバックにまでその顔が登場するのですから会場ではまるでアイドル扱いです。

今年のスター牛はノルマンディ牛のOREIETTEちゃん5歳!

でも、仲間たちから隔離されてちょっと寂しそうでした。

会場では、プロの料理人のデモンストレーションがあり、フランス各地のブースでは買い物も試食もできて、大人も子供も楽しそう。

コンクールは家畜、チーズやワイン、農作物など約20のカテゴリーで行われます。

私は1997年から毎年ここでチーズコンクールの審査員を務めていますが、いつも勉強させていただいています。

①2024年のスターはノルマンディ牛のOREIETTE 5歳。入場券のモデルにも

②ノルマンディ牛は頭とお腹は白く、目の周りがパンダのように黒か茶色。疲れてぐったり!

③ホルスタイン牛のコンクール

④ぺライユ・ド・カバスを販売するロジーヌ・ドンブルさんと息子。

ドンブルさんと会ったのは1996年のサロン・ド・フロマージュ。

翌年に訪ねたことを思い出します。

⑤山のチーズ製造のデモンストレーションが行われていました

■サロン・デュ・フロマージュ Salon du Fromage

農業祭の一画で隔年開催されているチーズサロンは招待状がないと入れないプロフェッショナル限定の商談エリアです。

このサロンに通うようになったのは、1991年~1995年まで一緒に仕事をしていた湯川廉子さんのおかげ。フェルミエを創業した頃は私も渡仏は1年に1回がやっとでした。

そんな私に「もっと積極的に行動しなさい!」とお尻を叩いてくれたのが彼女だったのです。

今ではチーズ商も生産者もEU各国からやってくるようになりましたが、私が参加し始めた90年代まではフランスの生産者だけで規模は小さく、日本人といえば私たちだけでした。

アットホームな会場には「作り手の見えるチーズ」があり、ここで出会ったチーズを輸入して日本のチーズファンに紹介することにワクワクしました。

この時は4年ぶりに再会したことに杯をあげて、またの再訪を約束!

1995年に始めた生産者を巡る旅は、このサロンでの出会いがあればこそ実現したものです。

●スペインからマンチェゴ・アルテサーノの「フィンカ・ラ・プルデンシアーナに会えました。アルバレス氏から息子にバトンタッチ。

●2019年、第4回モンディアル・デュ・フロマージュで優勝したオランダ代表のEvert SCHONHAGE。2018年2月に案内してもらった農家製ゴーダは忘れられない思い出です。

●2023年9月のブラ祭りで訪ねたジョリートさんに再会!

フロマージュ・ド・ミテスの金剛丸由美さんがご一緒でした。

●マヌエル・マイアさんは1999年、FOODEXにオリーヴオイルとマルメロ(メンブリージョ)で出展。マルメロを輸入販売したことが縁で、2000年にポルトガルのチーズ産地を案内していただきました。

ポルトガルチーズといえばマイアさん。チーズビジネスをすることになったのは私のおかげだと感謝されています!

ポルトガルを代表する羊乳の

ケイジョ・セーラ・ダ・エストレーラ

かりんのペースト「マルメロ」は

チーズとよく合います。

●まるでミュージシャン!

MOFのXavier はいつも陽気で楽しい!

●カゼアリア

シチリアで開催された「チーズアート」で酔っ払いチーズ「ウブリアーコ」に出会い、カゼアリア社を訪問。家族一丸となり創業者の類のないチーズを開発しています。

いつ訪ねても、心づくしの対応に、いつも心地よく酔っぱらってしまいます。

創業者のアントニオは亡くなられてしまいましたが、二代目のアレッサンドロが頑張っています。

アレッサンドロのオリジナル、ブルージンズ、おいしくいただきました。

酔っ払いチーズ カゼアリア

●パカール

パカールのルブロッションに出会ったのはサロンでした。

ジャンフランソワの息子に幻の美しいカビがはいったブルー・テルミニヨンをカットしていただきました。

ジュニパーで香りづけたトム、酔っ払いのトムもおいしくいただきました

●ブラ祭りでもあった、カールハインツ・ベルトルド(左)とロッソ社のエンリコ。

エンリコはアルピニストで山のチーズのプロです。

●クリスチャンの友人、ジョン・カール。

彼は頭の回転が抜群でユーモアもあって頼れる人です。

1990年初頭に立ちあげたチーズ専門季刊誌「アリスティーアス」の英国編(1993年)は彼のアレンジで生産者を訪ねました。

●「CHEESE CHEESE CHEESE」の制作者。

ウィル・スタッドは好奇心旺盛で何事もポジティブ。

メルボルンでチーズショップ「カレンダー」を経営していた頃、オーストラリアでは長期熟成以外の無殺菌乳のチーズの輸入が禁じられており、フランスからのロックフォールが差し止めになって廃棄処分になったことがありました。処分を巡って世界中のチーズ仲間に署名運動をして政府に訴えたのです。もちろん私も日本の署名運動で応援しました!

日本のロケは岡山の吉田牧場、長野の清水牧場、北海道の共働学舎を紹介。一緒に旅をしたことは懐かしい思い出です。

●私のビジネスパートナー、クリスチャン(中央)。 引退しても、みんなから声をかけられて忙しい!

●ピエルッチに出会ったのは1996年のサロン・デュ・フロマージュ。

2002年にコルスを訪ねるツアーを開催。家族みんなで出迎えてくれたことも懐かしい思い出です。

コルシカチーズ

コルシカチーズ

●アラン&ソフィー・ジョソーム

シェーヴルのコンクール「フロマゴラ」が開催されていた頃に出会ったアラン。

1993年はニーム、94年はサント・モール・ド・トゥーレーヌ、95年はカオールで開催。

2005年に彼はオリジナルチーズ、ドーム型の「トピニエール」を開発して大ヒット。2012年にはひとまわり小さい「トピネット」をリリース。

山羊を大事に育てている農場をもう一度訪ねたい。

●ピック

ユニークなシェーヴルが魅力的なピックに出会ったのもサロンでした。

いま、日本には輸入されていませんが、ピック社の取り組みに感動して訪ねたことを思い出します。

●レティヴァのベルナール・ゴダール

2001年にAOCを取得したレティヴァを訪ねたのが7月。9月に牛が下山する「デザルパージュ」のお祭りがあると知り、9月にツアーを企画して訪ねました。

3度目の訪問は2014年。共同の熟成カーヴを建設したベルナール・ゴダールの努力あってこそ、いまも70軒の生産者がいるそうです。

●INAOの会長を務めていたアンドレ・ヴァラディエさんの功績が大きいライオル。

1950年代の終わりころ、年間生産量が25トンにまで落ち込む危機に直面し、1960年に「山の青年協同組合」を設立。郷土料理「アリゴ」をレンジでつくる商品を開発。

今回のサロンははいってすぐのところにあり、熟成別のライオル、簡単にできる料理デモンストレーションもありました。ピエルリッチさんの料理センスのおかげでライオルに魅了された人が多いと思います。

いま、日本人の川本美季さんが働いています。

●シャウルスのトップランナー、ランセ社

フレッシュのブリヤ・サヴァランとデリス・パパイヤが人気。

いつも穏やかなディディエとジュリエットです。

●スヤン

カルフォルニアのアンダンテファームのスヤン・スキャラン。

韓国に生まれ、結婚してカリフォルニアのソノマに住み、シェーヴルを製造。

もともと音楽の素養があり、チーズの名前はフィガロやアンダンテなど、彼女ららしい名前をつけています。ピアノを弾き、料理をつくり、人生を謳歌。

パリ滞在中はアパルトマンを借りて友人を招いて食卓を囲む。クリスチャン、LAQUEUILLEのオリヴィエ、FINE CHEESEのジョン。2人のジャーナリストはベルリンのウルスラと、イタリアとアメリカを行き来するクリスティーナ。この日はウルスラが持ってきてくれたドイツのチーズを楽しみました。ドイツも新しいチーズが増えていることを実感。

スヤンの食卓

●ワインの名城地マコンから北に5km

山羊2000頭を飼うシュヴネ家。二歳にして山羊がペットだったというティエリー。

シャロレは彼の自慢のシェーヴルです。

●ロドルフ・ル・ムニエ

2005年、シラ国際見本市のプラトーコンクールで見事優勝を勝ち取ったロドルフ・ル・ムニエ。その時のテーマが「ショパンとマチス」。

幼い時からチーズの手伝いのかたわらで親しんできたピアノ、絵画、彫刻、文学などそのすべてがチーズを魅力的に表現するための要素だったと言います。

あれから20年近く。彼の活躍は目が離せません。

チーズで巡るロンバルディアの旅Vol.5

2024年08月22日投稿

隔年で開催されるイタリアのBRA CHEESE祭りはご存じですか。

スローフードのことも知らず、この場を初めて訪ねたのが1997年9月。EU統合に向けて原産地統制呼称のチーズ126種が集合するシンポジウム兼フェスタ「Cheese ’97」に行ったときのことでした。「SLOW FOOD」を知り、多くの出会いがあり、感動の連続でした。

ブラ祭りの楽しさを多くの人と分かち合いたいと、それ以来、隔年でツアーを開催。

2021年はコロナで訪問を断念せざるを得ませんでしたが、2023年に4年ぶりとなった訪問は懐かしい人々と再会し、多くの収穫がありました。

まず、ブラに向かう前に、バルバレスコの南西タナロ川を見下ろす小さな丘にある「カシーナ・ロッカリーニ」を訪問しました。

■カシーナ・ロッカリーニ Cascina Roccalini

現当主のパオロ・ヴェリオの曾祖父が1931年にこの土地を購入したことからワイナリーの歴史は始まりました。標高260m、パオロが目指すのは様々な植物や生き物が共存できる森に囲まれた環境です。21haある敷地の内11haは林とヘーゼルナッツの畑。ブドウ畑は10haありますが、収穫できるのはそのうち5haだけだそうです。隣は牛舎。科学的薬剤は一切使用せず、牛糞を使った土地づくりをしています。

美しい景色を目に焼き付けたあとはセラーを見学。土着の酵母、大きな樽での熟成を取り入れた年間生産量本数は1万本。淡々と語るパオロの姿勢は一切労を惜しまない本物の農民だと言われているのがよく理解できました。予約で完売となる貴重なワインをテースティングさせていただき、テロワールのすばらしさをしっかりと受け止めることができました。

360℃のパノラマ

タナロ川が見下ろせる小さな丘にあるワイナリー

貴重なワインを試飲させていただきました

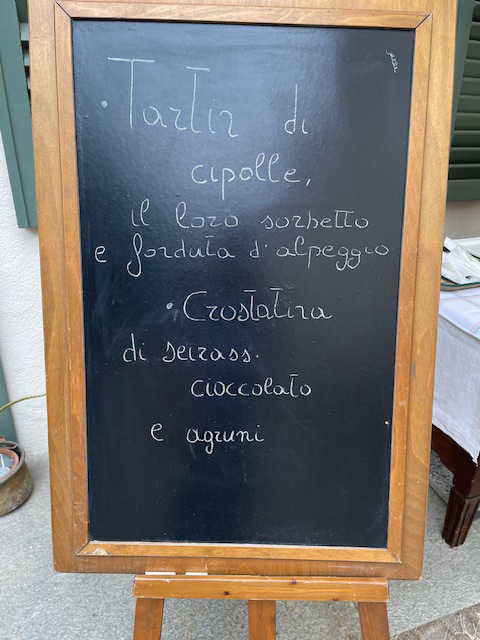

■チーズショップ「ジョリート Giolito fromaggi」

ブラに着いたら真っ先にジョリートにご挨拶。ピエモンテのチーズを探す旅で親切にしていただいてからのご縁です。まるで博物館のような地下のカーヴはチーズ好きの人は必見です。彼のアイデアで生まれた酔っ払いチーズ「ブラチュック Braciuk」が伊勢丹で開催されたイタリア展で話題をさらったのはもう20年くらい前のことになります。

トリノのEatalyに出展したのを契機に日本のイイタリー(Eataly JAPAN)でもブラチュックは人気に! チーズ部門の責任者をつとめた片岡恵子さんは2019年4月、川場村に誕生した「KAWABA CHEESE」でチーズを製造。日本との縁で来日する機会がさらに増えたジョリートは大忙しですが、今回も私たちを歓待してくれました。

ところで、ブラ祭りの初日に開催されるマラソン「MARATOMA」のスポンサーの一人であるジョリートは、この年も優勝者に体重と同じ重さのチーズを贈るのだと聞きました。日本ではちょっとお目にかかれないユニークなアイデアです。

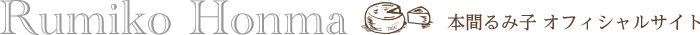

世界中からチーズ愛好家が集まるGiolito Formaggi

ブラ祭り期間中は試食メニューが人気です

ポスターは甥っ子のマルコと!

マラソン記念のTシャツ

いつも笑顔で迎えてくれるジョリート

狭い店舗にはこだわりのチーズが並びます

地下のカーヴは熟成中のチーズが並びます

左からアルペッジョのカステルマーニョ、こだわりのブラ、三段のモンテボレ

熟成庫に展示している古い道具や牛。センスの良さは真似したくなります

叩いて、パルミジャーノ・レッジャーノの音を聞く

■生産者と会えるのも、ブラ祭りの醍醐味

さて、会場では地元イタリアのチーズメーカー、ロッソ社のエンリコとマリア夫妻と会えました。彼らはアルピニストとしても活躍するたくましい夫婦です。つくるチーズは、伝統のマッカ-ニョはもちろんですが、「グラティン・ブルー」がほんとうにおいしい。しっかりと試食させていただきました。

もう一つのイタリアブースは、マッジョーレ湖の湖畔、アローナに会社を構えて世界にイタリアチーズを発信するグッファンティ社。カルロ・フィオーリさんやFOODEXに来日したジョヴァンニにはお会いできませんでしたが、営業担当のダヴィデと会えました!

フランスはサヴォワからパカール社が出展。いつも人が集まる賑やかなパカールブースですが、ブース代が高くなって今回は販売だけ。ジャンフランソワと弟のベルトランと子供たちも揃って楽しそうに仕事していました。

ポルトガルからはマイアさんと子供たち。2000年4月、ポルトガルの旅をしたことを懐かしく思い出します。

続いてイギリスは、布で巻いたトラディショナルチェダーに出会ったのが2003年。ニールスヤードデイリーの初代店主だったRandolph Hodgson氏に教えていただき、翌年に農家製チェダーの生産者モンゴメリーを訪問。ブラ会場には毎回、作り手で代表のジェイミーがブースに立っていることも感動します。

Caseificio Rosso(ロッソ)のエンリコとマリア。グラティン・ブルーはバランスがよいおいしさですが、また、新しく開発した赤ワインに漬けこんだ酔っ払い「BLU DI VINO」も別のおいしさがあって感動!

熟成にこだわるグッファンティ社の営業担当ダヴィデにも会えました

チームワーク最高、Paccard(パカール)ファミリー

ポルトガルから、TradifoodsのManuel Maia(マヌエル・マイア)ファミリー

プレシディオに登録されるチェダー生産者は3軒のみ。

そのなかからMontgomery’sのジェームスと、Westcombeのジョージの2軒が出展していました

■ベッピーノ・オッチェッリ Beppino Occelli

1994年10月に開催されたアルバのトリュフ祭りで、私の目をくぎ付けにしたオッチェッリのチーズたち。紐がかけられた筒形のクルティンやトゥーマ・ドゥラ・パーヤなど。センスの良さに惹かれ、訪問のアポを取り、翌年GWを利用して訪問。ファリリアーノの本社と標高1,000mにあるヴァルカソットを案内していただきました。

山の水を誘導した熟成庫には山のチーズが静かに眠っていました。このチーズを多くの人に伝えたいという想いが募り、1995年10月にツアーを企画。冬支度の始まったばかりの渓谷をチーズ仲間と再訪しました。

2001年からはブラ祭りに合わせて定期的に訪問。そのたびに村はどんどんと変わり、水車を利用した製粉小屋、カフェ、レストラン、宿泊施設まで整い、世界中からチーズファンが訪れるようになっていきました。

オッチェッリさんはBRA CHEESEの期間中、中庭付きの一軒家を借りて世界中のVIPを招待しています。挨拶だけしたいと思って顔を出すや、営業担当のアンドレアはすぐに席を用意してくれました。オッチェッリさんはちょうど取材対応中! それでも歓待してくださったことに胸が熱くなりました。

中庭付きの一軒家を借りて世界中のVIPを招待

オッチェッリさんはちょうど取材対応中

チーズのディスプレイは見事です

ピエモンテのワインが揃っています

チーズとワイン、デザートもしっかり楽しんできました

営業担当のアンドレアと

いつも歓待してくれるオッチェッリさん。

今回も会えて良かった!

オッチェッリの輸出担当だったオンブレッタと、イタリアのチーズの旅のドライバー&通訳のカールハインツ・ベルトルドにも会えました。

懐かしい話で盛り上がります。

チーズで巡るロンバルディアの旅Vol.4

2024年06月04日投稿

■シルテルってシッテル?

4日目(2023年9月15日)は、2015年9月15日にDOPに登録された山のチーズ「Silter」のアルペッジョ(夏季放牧)の見学です。イタリアDOPチーズをまとめて「イタリアチーズの故郷を訪ねて」を2015年2月に出版したときにはなかったのに!イタリアは知らないチーズが多いことを実感します。

Silter(シルテルまたはシルター)の指定生産地区はロンバルディア州ブレーシア県の山岳地帯にある自治体、ヴァッレ・カモニカとセビーノ・ブレシャーノです。Silter という名前はイタリア語で「Casera(カゼーラ)」を意味するケルト語が起源だと言われており、最も古い歴史的記録は17世紀後半に遡ります。乳を保存する方法としてつくられたチーズは地元住民にとって重要な栄養源。伝統に根ざし、代々受け継がれてきました。そして今日でも地元経済の重要な役割を果たしているというのです。

外観は前日訪ねたノストラーノと似ていて10~16kgの円盤型。生産者は34軒もありますが、スローフード協会のプレシディオ(Presidio)に登録されているのは3軒だけ。プレシディオは消滅の危機に瀕した食品を生産者の組織づくりや販路拡大の面からサポートするプロジェクトで、イタリア語で「砦」という意味があります。

私たちの訪問を快諾くださったジェシカさんは四駆で何度も往復して私たちをむかえてくださいました。牛たちの放牧風景と澄んだ空気が景色の気持ちいいこと。

小型バスはここまで

ジェシカさんは四駆で何度も迎えにきてくれました

雨が上がって太陽が顔をだしてくれました

アルペッジョの牛たちも気持ちよさそう

チーズ製造は早朝から始まっているはずですが、私たちの到着に合わせたかのように、銅鍋の乳がちょうど凝固してカードのカットが始まるところでした。ひげを生やしたおじいさんがカードを丁寧に均一にカットして攪拌したあと再び火にかけてゆっくり温度を上げて静置。

チーズを製造する貫禄あるおじさんは

二代目のステファノさん

ジェシカさんのお父さんです

カードを丁寧に攪拌して静置。頃合いをみて型入れが始まります

手前にある小さいチーズは山羊乳製の「ファトリ」

待っている間に外で深呼吸!搾乳した乳をバットに静置してある部屋は水が流れて厳かな雰囲気!

鍋の底にカードが沈んだ頃合いをみて、布でカードを集めて型入れです。銅鍋ひとつからたったふたつ。型に入れた後の重しは、なんと前日製造したシルテル!なんと合理的なのでしょう。製造が終わったころを見計らって、バター製造と続きます。バターの色の濃さと滑らかさは格別です。

搾乳した乳はバットにいれて。浮いたクリームでバターをつくります

バターチャーンはコンパクト

できたてのバターは濃い黄色。さらっとしておいしい

塩水づけされているシルテルとファトリ

ちょうど小腹が空いたころにジェシカさんが用意してくださったのは「シルテル」と山羊乳製の燻製チーズ「Fatuliファトリ」。シルテルの手前にあった小さなチーズの色は白く、塩水に一緒に入っていた小さなチーズも白かったことが、ちょっと気になっていましたが、聞きそびれていました。

「ファトリ」はジュニパーベリーで燻製にすることやカモシカ系の山羊、ビヨンダ山羊(Bionda dell’Adamello)でつくられることなど、新しい発見がありました。1995年には100頭まで減ったビヨンダ山羊も現在は4,500頭に増えているのだとか。 しっかりと燻製されていますが、品がよく濃厚でおいしいこと!

目的のシルテルはもちろん、ファトリもしっかりと購入して、時間さえ許されるなら、ここでゆっくりと過ごしたかったのですが、次の目的地へと向かいました。

ジュニパーベリーでじっくり時間をかけて燻製させた山羊乳製のファトリ

シルテルとファトリの試食を用意してくれたジェシカさん

シルテルとファトリの試食を用意してくれたジェシカさん

ジェシカさんの妹も一緒に働いています

ジェシカさんの妹も一緒に働いています

ステファノさんは二人の娘が協力してくれていてうれしそう

旅仲間たちと

旅仲間たちと

ビヨンダ山羊たちは山の中

ケガをした一頭だけ残されていてラッキーでした

疲れ果てたのかな。ぐっすり

疲れ果てたのかな。ぐっすり